ディスク:1(リミックス)

ディスク:2(1982バージョン・リマスター) ディスク:3

ディスク:4

|

| Tug Of War | リミックスはボーカルにディレイを足して厚みを出している。演奏面では、2本入っているアコースティックギターの内2拍目と4拍目にストロークを入れている方を抑え気味にし、ストリングスの低音部(0'59"に右で鳴るコントラバスの相違が分かりやすい)を大きめにしている。 その他、1'50"のポールが自ら付けているハーモニーはセンターに重ねてあったものを左右に分離し、やや小さめに変更している。2'5"から始まるサビでは、"come"のタイミングで右に入るギターの音量が大きくなりスライドを加えているニュアンスまで伝わってくる。2'53"に入るストリングスのフレーズでは、以前はほぼ聴こえていなかった最高音のパートも聴こえるようになっている。更にエンディングの4'11"では左のストリングスはラーシードというメロディラインだけが聴こえていたが、ラーソーXというハーモニーパートが加わっている。 |

|---|---|

| Take It Away | 同梱されているビデオ映像でリンゴとスティーブ・ガッドによるツイン・ドラムスの様子を見ることができる。この時、イントロでスティーブ・ガッドが叩いているタイミングの音(各小節の3拍目に鳴るスネア)が少し溜め過ぎと感じたらしくタイミングをわずかに前にズラして補正している。ただし映像とは違いブラシを使った音ではないので実際のところはどちらの演奏か不明である。 全体的にはベースを以前よりも抑え気味にして、センターのエレピ(2台入っている内、時折メロディを入れる方ではなくバッキング用の方)を少し前に出している。更にそのベースも最初のフレーズ(0'09"の1小節分)は別テイクになっており、他のパートからコピペして差し替えたと思われる。 そして一番の特徴はダブルトラックのように聴こえていたボーカルをシングルトラック気味にしていることである。その分、エコーを掛けて厚みを出している。 |

| Somebody Who Cares | イントロは、左のガットギター(ポールの呼び方で言うならスパニッシュ・ギター)がメインになっていたが、ここではやや音量を下げてセンター寄りに配して右のギターが目立つ様にしている。 以前のボーカルには深いエコーが掛かっていたが、今回はコーラスも含め抑え気味になっている。ボーカルには気になるポイントが2箇所あったらしく単語単位に別テイクを使っている。一つは0'28"("you're")で喉の奥から絞り出すような気だるい感じの声使いになっている。もう一つは2'43"(" it's") で"is"と発音しているように聴こえる。 同じセクションを繰り返す時には2回目のアレンジを変えるというのはビートルズ時代からの常套手段であるが、ここでは2'54"("if you don't know it"の直後)と2'56"("how will it find you"の直後)、いずれも3拍目裏に入っていた左のスネアをカットしている。間奏前の演奏時は残されているので、繰り返し時のアレンジを変えたという意図で間違いないだろう。 |

| What's That You're Doing? | ポールがスティービー寄りのサウンド作りをしているが、選り分け当時の主流となっていたスタンリー・クラークのスラップ奏法に感化されたようなベースが印象的である。Wings時代からベースをミキシングの中心としていたように以前はこのベースを前面に出していたが、リミックスでは控えめに奥に引っ込ませている。併せて0'48"("doing"の直後)や1'11"(ポールのボーカルパートの直前)で聴こえていたようなパーカッシブな音色の音もカットされている。 以前のポールのボーカルにはスティービーとは違ってやや深めのエコーが掛かっていたが、リミックスではかなり控えめになっている。 5'20"以降、センターで時折鳴っていたクリーンな音色のギターがカットされている。 |

| Here Today | 以前は控えめなエコーが付いていた程度のポールのボーカルが、やや長めのディレイに変わったことでふっくらとした感じに変化している。 0'34"のコーラス("woo woo woo here today")が別テイクになっており、より裏声に近いものが使われている。その後も同じトラックのコーラスが使われている。1'15"のポール自身による掛け合い部分("what about the time we met")では、リミックスの方が大きめになっており、以前は"time"でフェードアウトしていたものが最後まで歌われている。 エンディングの最終音で、以前はセンターのチェロが最後に弦をミュートさせる音まで聴こえていたがリミックスでは直前でフェードアウトさせている。 |

| Ballroom Dancing | イントロは2拍と4拍を刻んでいたピアノが控えめになり、ハープシコードのように高音の効いたピアノを前面に出している。以降もこのピアノがメインとなり、3小節目から加わるセンターのギターも奥に引っ込んでいる。その2拍前から入ってくるドラムスは、以前はキックとフロアタムをセンター寄りの左右に配置していたが、リミックスでは芯のない軽い音を作って完全に左右に振り切っている。 0'58"のコーラス("Big B.D.")は最後のロングトーンが1小節長くなり、ベースがB音を鳴らし続ける箇所まで延びている。間奏では2'43"に1拍遅れで右からフェードインしていたブラスが、シンセと同じ定位に移動してジャストのタイミングで重なるように修正されている。 |

| The Pound Is Sinking | 今や耳にする事のない通貨単位が散りばめられているが、歌詞の一遍として採用されるほど当時からドラクマは弱く、円高は驚くほどの事ではないというのが経済学的にも興味深い。

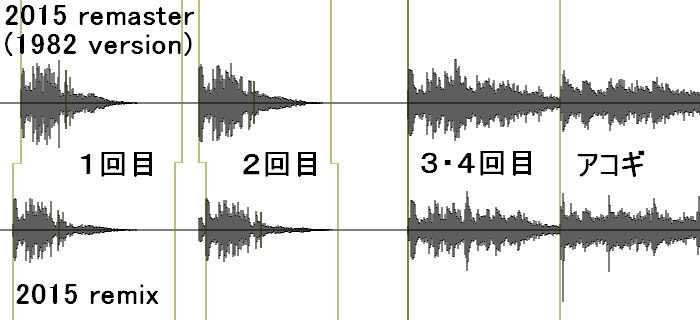

イントロのコインを貯金するようなSEに掛かっていた深いエコーが無くなり、1回目と2回目の間隔を長くして静寂の時間を入れている(波形画像参照)。

ポールのボーカルはセンター左のものが以前は大きめであったが、リミックスではセンターの方をメインで使っている。0'55"(Aメロ直前)にはハウリングの様な音が鳴っていたが、本当のノイズだったらしくここではカットされている。

1'04"のリンダのコーラスはポールのリードボーカルよりも大きめになっており、続くリードギターもかなり大きめになっている。一方、1'40"でポール自身が付けている左側のコーラスは気付かないくらいに小さくなっている。最後の"(feeling) quite appalling"でも以前はコーラス側が小さくフェードアウトしていっていたが、ここではリードボーカルより大きめになっている。 |

| Wanderlust | ステレオ録音されているピアノは以前よりも左右に広がるように配している。 ボーカルは最初大きめになっているが0'40"くらいで以前の音量に落ち着く。以前よりも長めのエコーが掛かっているが、エコー成分の音量は小さくなっている。ビートルズのリマスターではブレス音がことごとくカットされているが、ここでは逆に以前にカットされていたブレス音(0'40"など)がそのまま残されている。 1'55"から左で管楽器がAメロをカウンターメロディとして演奏するため、以前は左右センターから聴こえていたボーカルが右とセンターだけに変更されて、その分、音量を上げている。 2'50"には以前はカットされていた左とセンターのブラスによる掛け合いフレーズが入っている。 3'04"から始まる得意のカウンターボーカルでは、カウンター側を左右に広げて控えめな感じにしていたが、リミックスではセンターに寄せて音量もメインのボーカルと同程度にして絡み合う感じに変更している。 |

| Get It | サウンドの変化は当然あるのだが、それは後述するとしてまず触れておきたいのが歌詞の対訳である。30年前はギターに詳しくない人が訳したと思われる内容になっていたが、今回は1番の歌詞が「スパニッシュ・ギターを持って出かけていたら曲がってしまった。」という意味不明なものになっている。「1番の歌詞」はポールにとって歌詞作りの基本となる箇所であるため敢えてポイントを解説しておく。「スパニッシュ・ギター」は特別なギターではなくガットギターの意味で(これはジョージ・マーティンも含めビートルズ時代からそう呼んでいる)、ここではクラシック音楽の演奏をしていたことを暗に示している。2行目の「遠くに行く」は「成功する」、3行目は時間経過を意味し、4行目がオチとなる。ここで使われている"bent"(bendの過去分詞)はギター奏法のベンディング(日本ではチョーキングと呼ぶことが多い)の意味である。クラシック音楽では使わないエレキギターのテクニックであることから、ロック・ギタリストになっていたと言う意味になる。そして直後にチョーキングの音を入れるという「グラス・オニオン」のような分かりやすいアレンジを加えている。 ベースは奥に引っ込み、右のギターはフィンガリングの様子が伝わるくらい大きくフィーチャーされている。 ポールやカールのボーカルには深いエコーが掛けられていたが、リミックスではディレイに変更されてダブルトラック風になっている。 エンディングでは、以前はカットされていた右のギターによるコードで終わるように変更されている。 |

| Be What You See | 前曲「ゲット・イット」とイントロのギターとを繋ぐハウリングのような音が変更されている。以前はストリングスの低音のような音であったが、リミックスでは曲中で使われているような軽い音になっている。 センターのボコーダーを通したボーカルの音量が上がり明瞭に聴こえるようになっている。 |

| Dress Me Up As A Robber | 以前はハイハットが左右センターから複雑にリズムを刻んでいたが、リミックスではそれらが排除されて16ビートを刻むシェイカーのみとなっている。このシェイカーはセンター右寄りが原音、左がディレイ音であるが、エンディングのブラスの直後のディレイ音が不自然に聴こえる(以前はブラスの音で終わっていた)。 |

| Ebony And Ivory | イントロの最後、ボーカルの直前に「シーシ」と右で鳴るブラスにがカットされている。

Aメロに入ると以前はセンターで鳴っていたコードを刻むエレピがカットされている。このエレピは以降も最後までカットされている。

この曲でもブレス音が残される傾向にあり、0'15"の"perfect "でも最後の"t"が明瞭に聴こえている。

1'00"過ぎのAメロではハイハットにリピートエコー(「レット・イット・ビー」でフィル・スペクターが使った効果と同じ)が掛かっていたが、リミックスでは無くなっている。

エンディングに入る2'55"では、ギターと入れ替わりに消えていたストリングスが、特に左で余韻部分を大きく残すようになっている。

3'30"からポールがファ#を裏声で歌うパートがセンターに入っていたが、続くコミカルなアドリブ部分までがカットされ、逆に以前は使われていなかった3'40"の"ebony"と歌う所だけ活かされている。

|